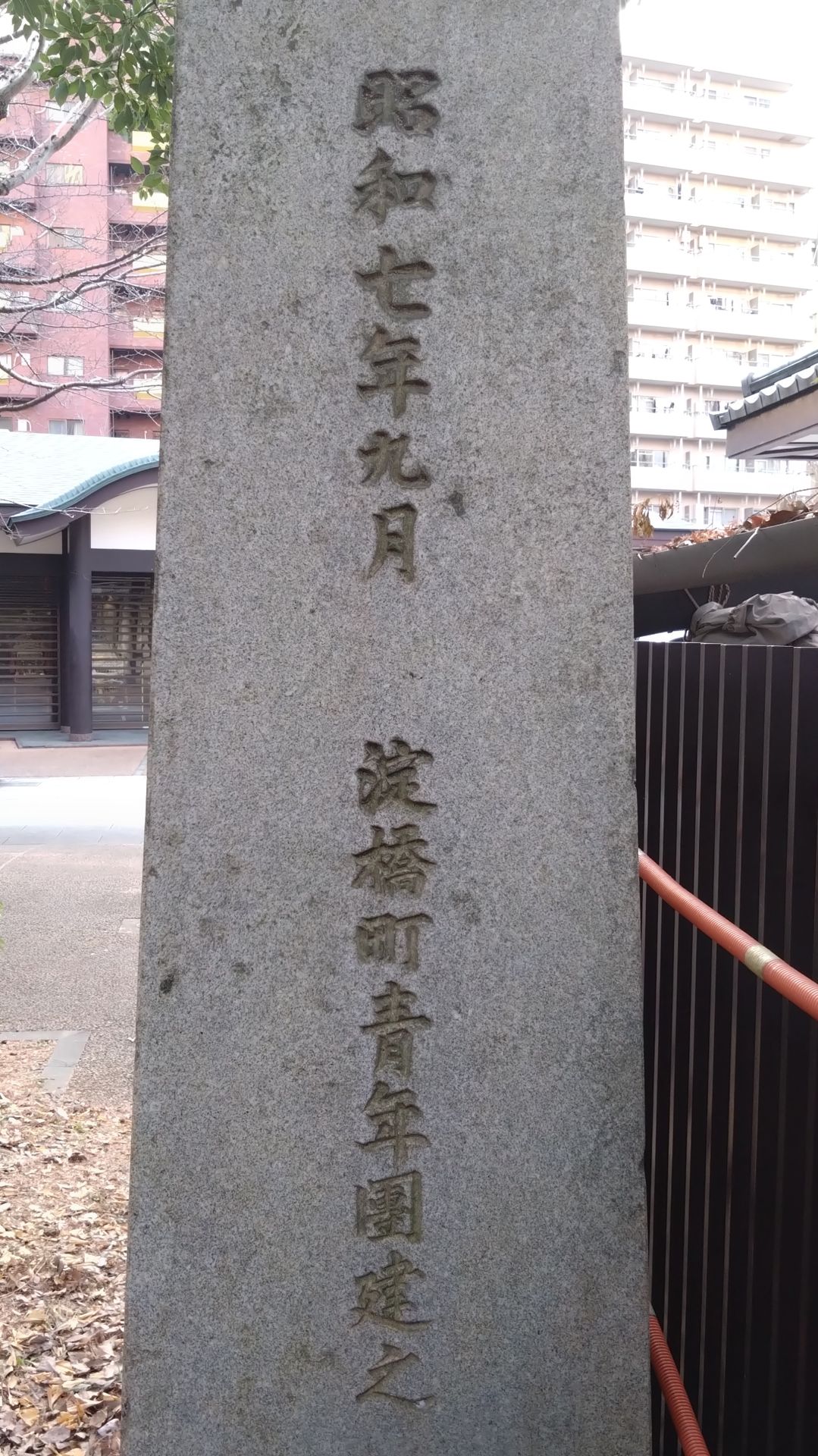

悠久の都・港区への入り口

↑港区への入口。下渋谷広尾耕地から眺める。標識の向こうは白金三光町。

下渋谷広尾耕地から東を眺める。区界の向こうは白金三光町。港区は古今の入り交じる悠久の都。この辺りの境界はやたらグネグネしているが、何がベースになっているのかよくわからない。川ではなさそう?この道を直進すれば本妙寺。左を入ると裏手には名門慶応幼稚舎。幼稚舎と言うが小学校である。校舎は1937年完成の近代建築らしい。こだわりを持ってつくり、こだわりを持って運営しているようだ。

↑こういう編集をしたほうが受けるのかも知れない。

しかし、安直な写真には写真にはしたくないと言う謎のプライドはある。