導入

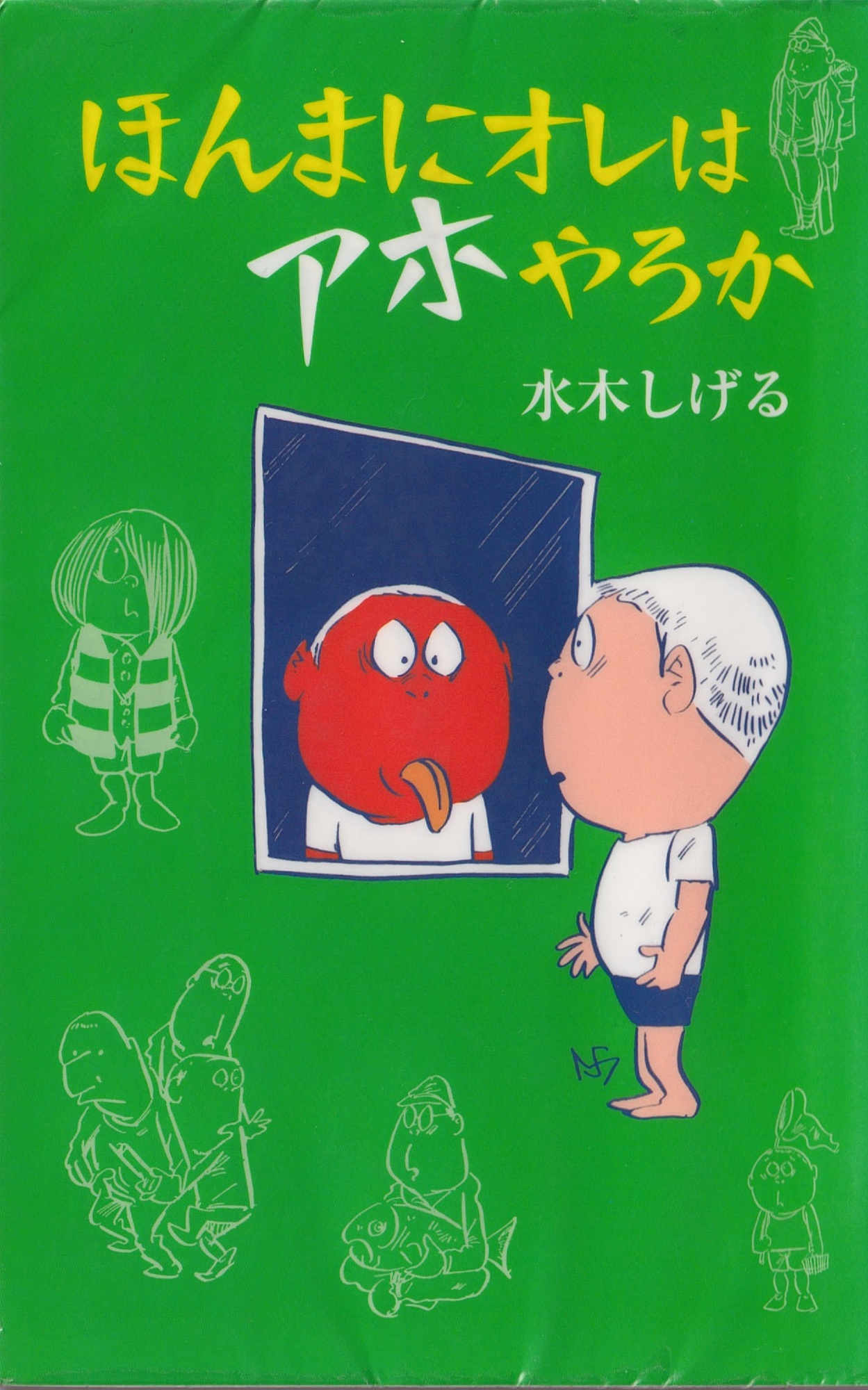

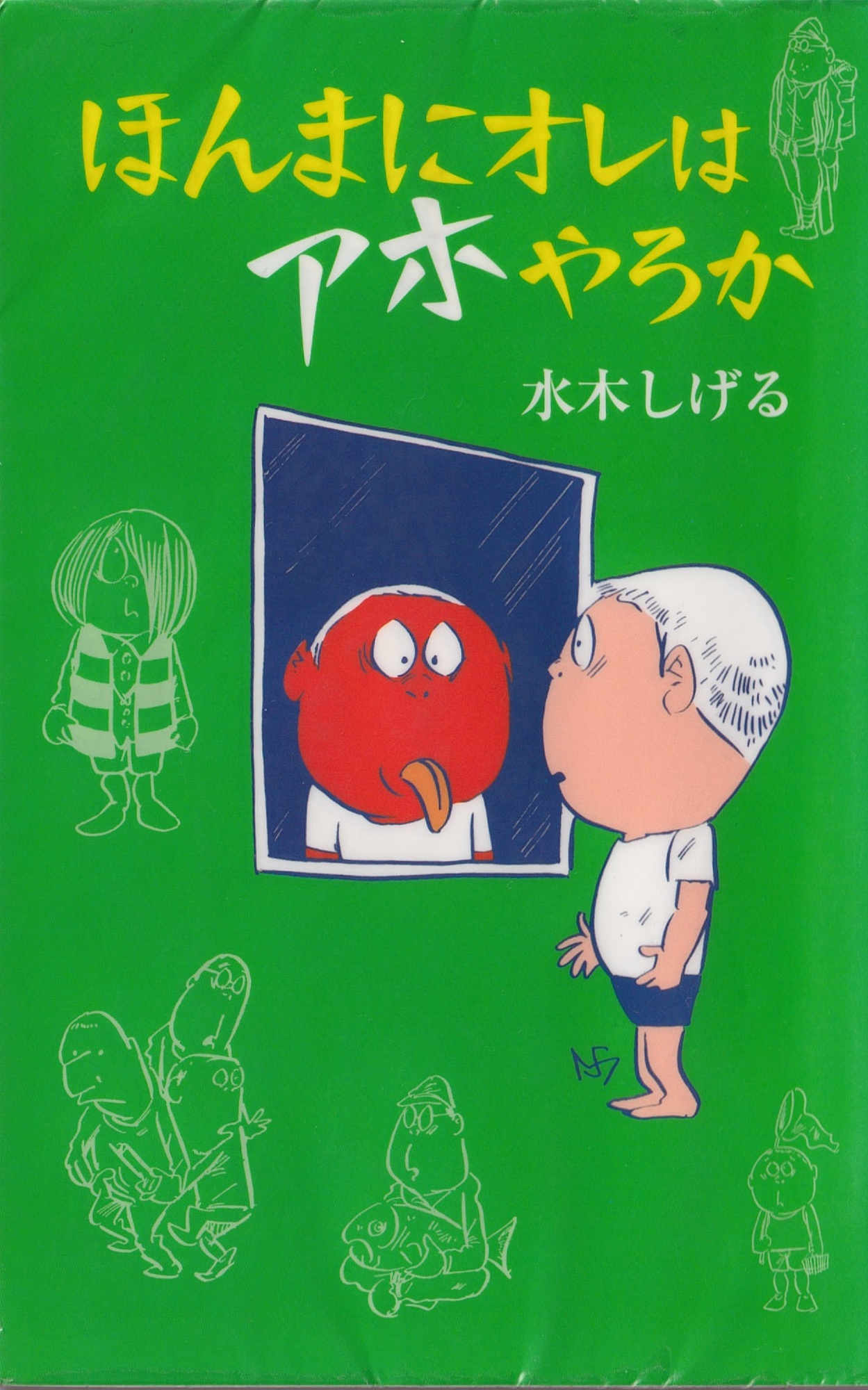

導入水木しげる「ほんまにオレはアホやろか」ポプラ社, 2010.5

導入

導入

ちょきさんのサイトを拝見していて、ふと、「そう言えば水木さんって、何年か前に亡くなったよなあ」と思ったのですが、「何年か前」どころかもう丁度十年も前のことであり、主に時間の経過に大変に驚きました。(2015年と言えば私が○○歳の時ではないか、全然最近ちゃうわな、ガキやないか)気付いたら十年の時が流れていた。その間に色々あったはずだけど、思い出せない。十年と言うのはこうして経つものか。あの頃は、十年後なんて想像もできなかった。まさかこんなことになるとはなあ。悲しいことです。

それはともかく、ちょきさんと知り合うたのも偶然、それが水木さんの没後十年の年なのも偶然。とならば、その偶然の繋がりに身を任せて、何か一冊水木さんの本を手に取ろうと思うた管理人みかんでありました。

紹介

「少年水木しげるは、妖怪の話をしてくれる不思議なおばあさんと出会う。後に『ゲゲゲの鬼太郎』を生み出すまでのおもしろ人生体験記。2004年出版の新装版。」(ポプラ社HPより)

こういう文章は書きなれていないので何を書くべきかよく分からない。この本自体の初版は1978年(ポプラ社)。その後、新潮・ポプラ・講談社で文庫化されたほか、2010年にはポプラから新装版が刊行されている。今回管理人が手に取ったのはこの新装版である。(内容は同一だと思うが、あとがきの後に2004年9月付)のあとがきが加えられている。内容は、水木しげる氏の回顧録と言ったところ。

感想

面白いです。個人的は一番のツボは小寺氏の抹茶のシーン。ネタバレをするのも良くないと思うので、これ以上は書かないでおきます。さて、水木さんが境港で培った価値観が、南の島の人々と合致していたのも、「偶然」のものでしょうか。水木さんは戦争で片腕を失った訳ですが、そこに対する悲壮感のようなものは一切見られず、全体的に悠長な感じ。それこそが水木さんらしさだと思いますが。ただ、水木さんの人生の濃さに対してページ数が足りてないような気はします。

また、私にとっての地名こそが、水木さんにとっての妖怪のような存在かと、あとがきを読んで思わされました。バカな散歩もいつかは結実するか、そもそも人生において何かを結実させるべきと言う考えが私にはおかしいのかもしれません。

この本を読んだ後に他者と自らを比較するのはナンセンスかもしれませんが、復員後の水木さんの彷徨ぶりは凄まじい。それに比べたら私の彷徨いなんて屁みたいなものです。それは、こんな程度の彷徨いでは安寧に辿り着けないとも、この程度の彷徨いで済んでいること自体が安寧であるとも、どちらとも受け取れますが。私の疲れは、何か間違えたものを目指してしまったからなのかも知れません。ここ最近はある程度落ち着いていることを考えると、これが答えで、これを続けられれば私はそれで幸福なのかも。実生活の話ですね。

さて、「水木」と言うペンネームの由来は兵庫区水木通なんですね。これは知りませんでした。神戸は歩きたいんですが、遠すぎてまるで手が付かない。ほか、月島、渋谷、飯田など都内の様々な地名が時々の水木さんの行動と共にあらわれて、街歩き本能が非常に刺激されます。北多摩も意外と手つかずなんですよね。こんど調布歩こうかなあ。