|

【成立】1932年 【成立】1932年

【消滅】1969年

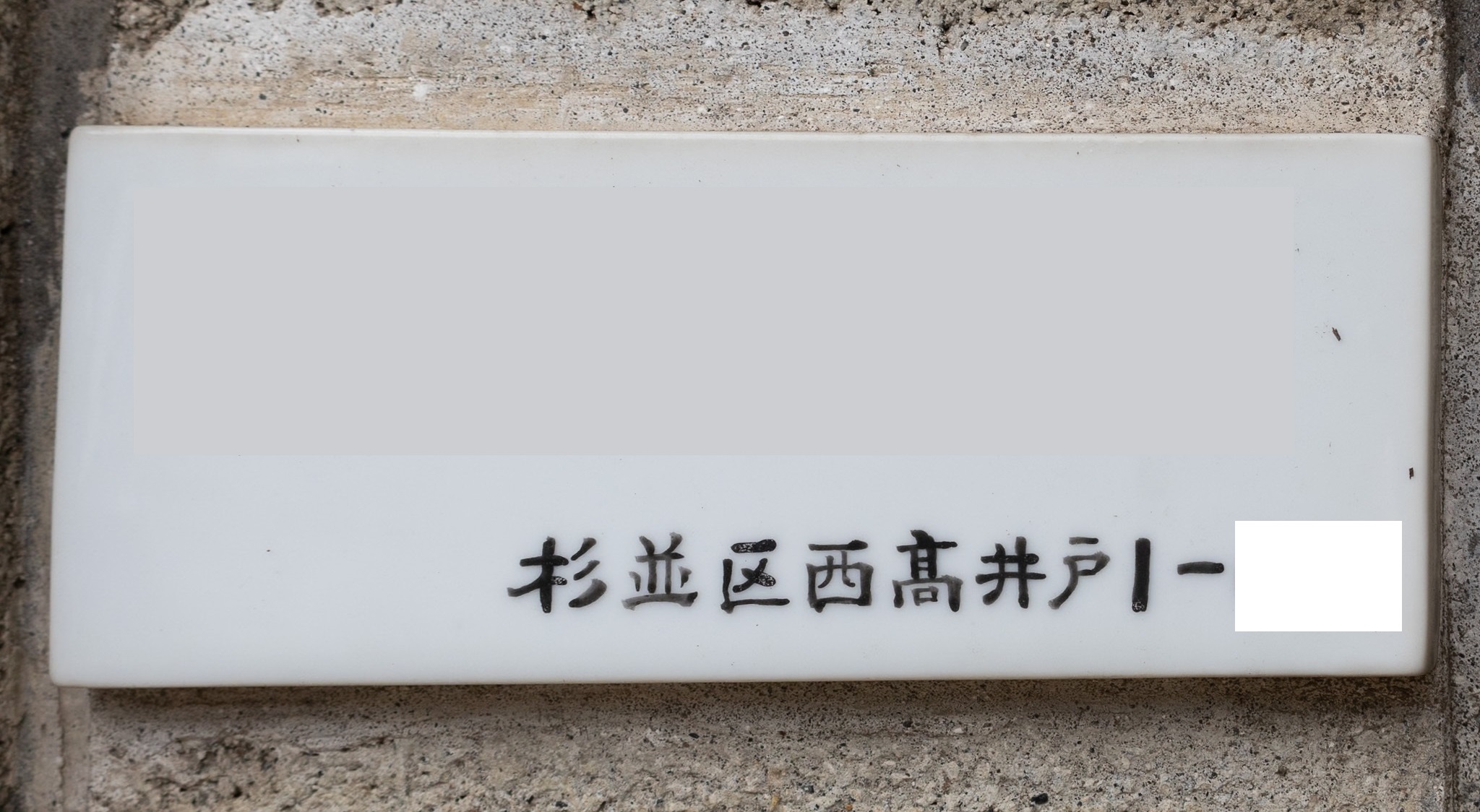

【由来】区制施行の際にそれまでの高井戸町大字中高井戸を西高井戸とした。

【現在の地名】松庵

まずはこの地図をご覧ください。西高井戸は、国電(当時)西荻窪駅の南にあります。さて、その「西高井戸」の位置ですが、本体とも言うべき上高井戸・下高井戸から離れすぎていると思いませんか?上下の高井戸に、松庵や久我山、大宮前(現・宮前)あたりまでが行政区画・自治体としての「高井戸町(←高井戸村)」であったことを考えると、この場所に「高井戸」があるのはおかしいことでは無い気もしますが、なんだかド派手な飛び地みたいに感じません?

本来的地名を無視した歴史冒涜的な地名は新宿区を中心に見られないこともないですが、そうした傾向が現れるのは高度成長期の住居表示からであり、戦前(引用した地図の地名状態は1932年の杉並区成立から住居表示までのものです。)からこうした地名が付くのには、何か歴史的な理由がありそうです。一体、何故ここに高井戸があるのでしょう?その謎を解く答えはやはり歴史にあります。

由来の項に記した通り、西高井戸は高井戸町時代は「中高井戸」と言う大字でした。つまり、町村制以前は中高井戸村だったわけですね。「中」…?

中高井戸の地は、上下高井戸に玉川上水を通す際、土地を供出した村民が台地として拓いたのが起こりとされています。故に、もとは高井戸新田とか、中高井戸新田とか呼ばれていたそうな。なぜ中かと言えば、上下が既にあったからであり、位置関係的な所以じゃないんですね。いやあ、地名って面白いですね。

参考文献

杉並区教育委員会編, 文化財シリーズ19 杉並の地名, 1985.3

|